経皮による界面活性剤の生体毒性

バリア機能のある角質層の厚さは、同じ人でも体の部位によって異なるものです。

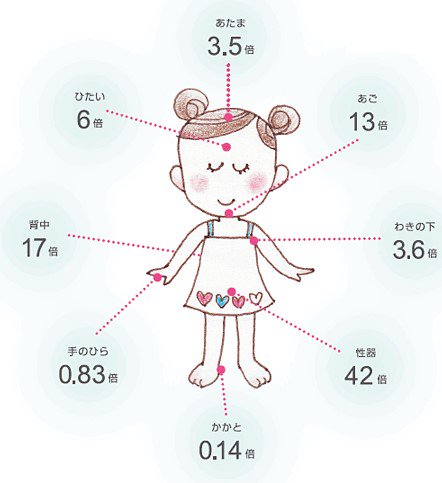

下図は、上腕内側を「1」とした場合の各部位の皮膚吸収率を表したものです。

田辺三菱製薬株式会社が「ステロイド薬剤の吸収率」として表したものですが、これが経皮吸収される化学物質の皮膚吸収率として応用されています。

この図のように、角質層が薄い部分や角質層がない粘膜などは皮膚吸収率が上がります。他にも皮膚吸収率が上がる要因として次のようなものがあります。

皮膚吸収率が上がる要因

・角質層が薄い、粘膜など角質層がない

・傷や病気などで角質層が壊れている

・皮脂膜がない

・入浴時や発汗時など

・物質の分子が小さい

・物質が脂溶性である

・繰り返し皮膚に接触する

正常な角質層でも「分子量が500」くらいの大きさの隙間があるのです。

そのため、分子量が500以下の物質であれば通り抜けて皮膚の奥に届き、分子量が500を大きく上回る物質は皮膚の奥へは届きにくい、ということになります。

ちなみに「ステロイド外用剤」の分子量はおよそ500程度であり、角質層の隙間を通り抜けられるようになっています。

※ 主なステロイド外用剤の分子量

デルモベート………………466.97

アンテベート………………518.61

リンデロンV ………………476.58

ロコイド ………………… 432.55

しかし、皮膚のバリア機能が低下すると、化学物質を始めアレルギー物質など、分子量の大きな物質でも皮膚から容易に侵入してしまいます。

「角質層」を全て取り除いてしまうと、分子量が500どころか数十万の物質でも皮膚から吸収されることがわかっています。

塗り薬プロトピックの例

このバリア機能を利用した塗り薬で「プロトピック」というものがあります。これは、過剰になった免疫を抑えることでアレルギー症状を抑える抗炎症薬で、ステロイド外用薬と違った作用機序によりアトピー性皮膚炎に効果のある塗り薬です。

分子量が比較的大きい(822.03)ため、健康な皮膚からは吸収されませんが、バリア機能が失われた皮膚からは吸収されます。その結果、不必要な経皮吸収を避け副作用が起こりにくい、という利点を得ることができるのです。

使用中の副作用としては、疼痛や熱感・搔痒感などの皮膚刺激症状が高い頻度で起こるようです。使用を続けるうちに治まることもあれば使用中ずっと続くこともあり、使用の際は決められた使用法を守ることが大切なお薬です。

プロトピック軟膏の有効成分であるタクロリムスは効果の高い成分ですが、油脂性基剤に溶けにくいため、炭酸プロピレン(分子量102.09)を用いて基剤中に分散させています。

「炭酸プロピレン」は、安全性が高いとされ、マニキュアやリップスティック、アイライナー、口紅、ファンデーションなどの化粧品にもよく使われている成分です。

同じく、化粧品や食品にも多用されている添加物「プロピレングリコール」(PG 分子量 76.09)と炭酸をエステル化して作られます。

しかし、炭酸プロピレンもPGも消防法に定める第4類危険物 第3石油類の物質で、それ自体の皮膚刺激性と経皮吸収の危険性の他に、他の物質の経皮吸収を促進させる効果のある物質として危険性が疑われています。

そして、一部の合成界面活性剤も、経皮吸収と経皮吸収増強効果が指摘されているのです。

セラミドの脂質二重層や細胞膜の脂質二重層に作用することができ、浸透性に優れた界面活性剤は、他の物質を引き連れて運び込むトランスポーターの役割も果たします。この作用は、化粧品や医薬品、研究の分野でも利用されているものです。

それが運び込みたい物質の場合はトランスポーターとして使われる合成界面活性剤ですが、身の周りに様々な合成物質が溢れている現代では、肌に触れる機会の多い合成界面活性剤が意図せずトランスポーターの役割を果たしてしまうことがあります。

そもそも洗剤を始めとする合成界面活性剤が使われている製品には、一般的に他にも様々な物質が含まれていますから、その相互作用の危険性が常にあるのです。

参考までに、いくつかの合成界面活性剤の分子量を挙げます。

(EO…オキシエチレン基)

陰:直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

……(C10)320.4 (C11)334.4 (C12)348.5

陰:ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸Na(EO 2.7モル)

……(C10)379〜(C16)464

非:ポリオキシエチレンアルキルエーテル(EO 10モル)

……(C12)626.9〜(C15)668.9

両:アルキルアミンオキシド

……(C10)201.35〜(C16)285.51

経皮吸収される化学物質は、経口吸収される化学物質よりはるかに少ない量ですが、消化や肝臓による分解を受けにくいため、体に蓄積し排泄しづらい傾向にあります。

吸収された量の1割ほどしか排泄されないともいわれています。

脂溶性であるため皮下や体内の脂肪細胞に溜まりやすく、主に脂肪細胞の多い脳や生殖器への蓄積と、それによる様々な影響が示唆されています。

大まかにですが、有害化学物質の影響といわれるものを挙げてみます。

■有害化学物質の影響といわれるもの■

・腸内環境の悪化、脂肪細胞の機能低下などからくる免疫機能の低下

(アレルギーやアトピーの増長、膠原病やリウマチなどの自己免疫疾患の増長)

・婦人科系疾患の増加 (子宮内膜症、子宮筋腫・乳がん・子宮がん…)

・生殖機能の低下 (精子・卵子の発育不全・不妊症・性同一性障害…)

・肝臓・腎臓の機能障害、それによる代謝機能の低下

・脳障害・意識障害 (認知症・パーキンソン病、鬱病、自閉症、ADHD、情緒障害…)

・がんの発症

・自律神経障害、ホルモンバランスの乱れから起こるさまざまな症状

■世代を超えて受け継がれる危険性■

バリア機能の弱い胎児は胎盤の持つ防御機能で守られていますが、胎盤をすり抜けてしまった有害化学物質による影響を受けやすい状態にあります。特に胎盤が完成していない妊娠初期(15週あたりまで)はその危険性が高いのです。

妊娠初期は、中枢神経を始め、目・耳・鼻・心臓・血管、手足などといった体の各器官が形成される重要な時期です。母体は胎児を守るために変化しますし、特に薬剤の使用についても制限が大きく、気を付けて過ごさなければならない時期です。

有害化学物質による汚染が深刻化し始めたのがここ50年としても、現代人は多少なりとも「有害化学物質の影響を胎芽期に受けている」可能性が高いと考えられます。

それが、現代増えているといわれる疾患、若年化が進んでいるといわれる疾患の原因ではないかという指摘があります。

目次へ戻る 前ページへ 次ページへ